Чувство одиночества у студентов с инвалидностью и ОВЗ

Чувство одиночества у студентов с инвалидностью и ОВЗ

Аннотация

В статье поднимается актуальная проблема чувства одиночества у студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Проведено теоретическое осмысление феномена одиночества, а также представлен анализ эмпирических данных, полученных в ходе исследования, осуществленного на базе Регионального центра инклюзивного образования Забайкальского государственного университета. В исследовании приняли участие как студенты с инвалидностью и ОВЗ, так и нормотипичные студенты. Результаты показали, что у студентов с инвалидностью и ОВЗ чаще проявляется отчуждающее и диссоциированное одиночество, сопровождающееся эмоциональной нестабильностью, дефицитом доверительных связей и социальной изоляцией. В то же время среди нормотипичных студентов преобладает субъективно-позитивный тип одиночества. Полученные данные подтверждают необходимость внедрения системной поддержки, включающей психологическое сопровождение, развитие коммуникативных навыков и организацию инклюзивной среды для повышения уровня социальной адаптации студентов с инвалидностью и ОВЗ.

1. Введение

Одиночество в современном мире является насущной проблемой. Проблема одиночества настолько давняя и актуальная, что многие годы занимает умы ученых. В последнее время этой проблеме посвящается множество исследований. Мы осуществили теоретический анализ проблемы чувства одиночества и нам представляются наиболее удачными следующие его трактовки. Р. С. Немов дает следующее определение одиночеству: «Одиночество — это тяжелое психологическое состояние, которое обычно плохим настроением и тяжелыми эмоциональными переживаниями» . Согласно Е. В. Неумоевой: «Одиночество — один из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние человека, находящегося в измененных (непривычных) условиях изоляции от других людей. По мере увеличения времени пребывания человека в условиях одиночества, актуализируется потребность в общении» .

У людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) одиночество вызвано целым рядом взаимосвязанных причин. Социальные препятствия, например, предрассудки, дискриминация и нехватка инклюзивного окружения, сужают возможности для полноценного участия в социуме. Психологические факторы, такие как низкая самооценка и боязнь быть отвергнутым, ухудшают положение, уменьшая стремление к построению и сохранению социальных контактов. Физические и медицинские ограничения, связанные с ограниченной мобильностью и хроническими недугами, ещё больше мешают активной социализации.

Интеграция студентов с инвалидностью и ОВЗ в вузовскую образовательную среду по-прежнему является важной задачей в рамках воплощения инклюзивного образования. Одним из значимых психоэмоциональных состояний, которое оказывает негативное влияние на академическую успеваемость и ментальное здоровье этой категории студентов, является чувство одиночества. Оно может усугубляться под влиянием социальных преград, недостатка общения, ограничений в физической или сенсорной областях.

2. Методы и принципы исследования

На основании проведенного теоретического анализа и в соответствии с задачами данной работы, нами было осуществлено эмпирическое исследование одиночества студентов с инвалидностью и ОВЗ.

Целью нашего исследование стало изучение чувства одиночества у лиц инвалидностью и ОВЗ.

В исследовании приняли участие студенты ФГБОУ ВО «ЗабГУ» г.Чита, с инвалидностью и ОВЗ очной формы обучения (19-23 лет), в количестве 50 человек(двое с нарушением слуха, 11 с нарушением зрения, семь с нарушением опорно-двигательного аппарата, 30 с соматическими заболеваниями), преимущественно обучающихся на факультетах: психолого-педагогическом, социальных технологий и управления, энергетическом и физической культуры и спорта, а также 43 нормотипичных студента, обучающихся на тех же специальностях. Для исследования одиночества у студентов с инвалидностью и ОВЗ нами выбраны: опросник «Одиночество» (С. Г. Корчагина); опросник «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» (Д. Рассел, М. Фергюсон).

3. Основные результаты

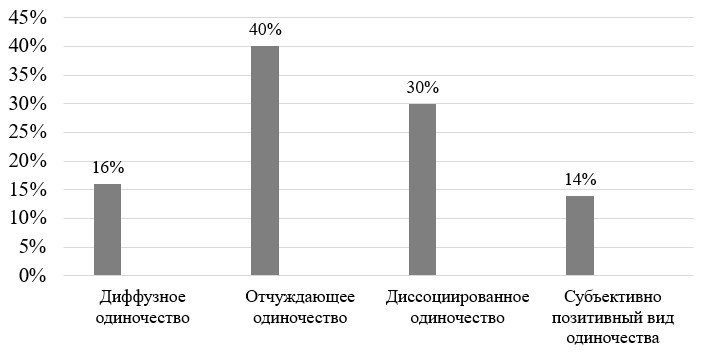

Рисунок 1 - Результаты исследования одиночества у студентов с инвалидностью и ОВЗ по методике «Одиночество» С. Г. Корчагиной

Диссоциированное одиночество определено у 30% студентов с инвалидностью и ОВЗ, а у нормотипичных студентов — 14%. Оно проявляется в нестабильности межличностных отношений, сочетающей процессы идентификации с окружающими и последующего отчуждения от них. Такие колебания препятствуют формированию устойчивых социальных связей и способствуют развитию эмоциональной нестабильности.

Диффузное одиночество зафиксировано у 16% студентов с инвалидностью и ОВЗ. У нормотипичных студентов диффузное одиночество по распространённости оказалось на втором месте и отмечено у 24% респондентов. Оно проявляется в стремлении к социальному взаимодействию с целью подтверждения собственной значимости и самоценности. Однако полноценное общение не осуществляется: студент не вступает в подлинный межличностный обмен, не раскрывается, а лишь адаптирует своё поведение под ожидания окружающих, «примеряя» на себя чужую социальную роль.

У 14% студентов с инвалидностью и ОВЗ был определен субъективно-позитивный тип одиночества. Среди нормотипичных студентов этот тип установлен у 46% респондентов. Это адаптивная форма переживания одиночества, при которой нахождение наедине с собой воспринимается как ресурсное состояние, способствующее личностному развитию и восстановлению психоэмоционального баланса.

Таким образом, преобладающими типами одиночества у студентов с инвалидностью и ОВЗ является отчуждающее и диссоциированное одиночество, а у нормотипичных студентов — субъективно-позитивный тип одиночества.

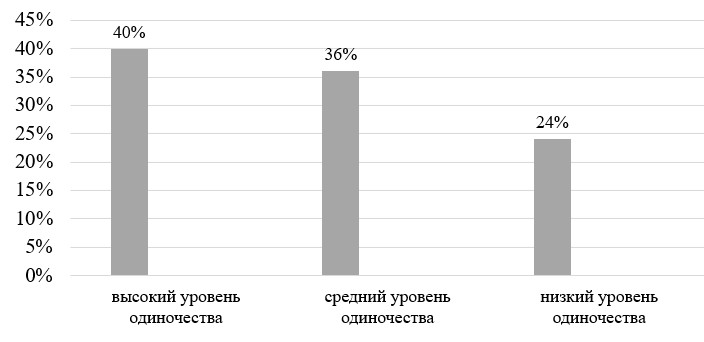

Рисунок 2 - Результаты исследования одиночества у студентов с инвалидностью и ОВЗ, полученные с помощью опросника «Диагностика уровня субъективного ощущения одиночества» Д. Рассела, М. Фергюсона

Вторую по численности группу составляют студенты со средним уровнем одиночества — 36% студентов с инвалидностью и ОВЗ и 35% нормотипичных студентов. Согласно Д. Расселу и М. Фергюсону, данный уровень считается нормативным и отражает особенности переживания одиночества как временного, ситуативного состояния, возникающего, в основном, вследствие недостаточного внимания со стороны ближайшего социального окружения. Средний уровень одиночества соответствует диссоциированному и диффузному типу одиночества.

Низкий уровень одиночества был зафиксирован у 24% студентов с инвалидностью и ОВЗ и у 46% нормотипичных студентов. Для представителей данной группы характерны стабильная социальная активность и высокая способность к установлению прочных межличностных связей, что свидетельствует о благополучии их социальной адаптации в рамках образовательной среды. Этот уровень в сопоставлении с результатами предыдущей методики соотносится с диффузным и субъективно-позитивным типами одиночества.

4. Обсуждение

Чувство одиночества у студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья — серьёзная проблема, сказывающаяся на качестве их жизни, стремлении к учёбе и психологическом комфорте. Как позволило установить исследование, чувство одиночества характерно и для нормотипичных студентов, но у них оно менее выражено. Важно предпринять конкретные шаги для интеграции и социализации студентов в вузе, развивать службы психологической помощи, организовывать групповые и индивидуальные консультации, а также проводить инклюзивные культурно-досуговые мероприятия с учётом специфики инвалидности и ОВЗ.

5. Заключение

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что студенты с инвалидностью и ОВЗ более подвержены выраженному чувству одиночества в сравнении с нормотипичными студентами. Это обусловлено как физическими ограничениями, так и социальной стигматизацией, дефицитом эмпатического общения. Наиболее выраженной формой оказалось отчуждающее одиночество с выраженным его высоким уровнем, что говорит о нехватке значимых поддерживающих связей, неумению выстраивать коммуникацию.