О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В ЭРГАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Аннотация

Цель работы — развитие методологии количественной оценки степени влияния человеческого фактора на безопасность и управление технических систем в контексте генезиса (зарождения) и топологии (развития) влияния этого явления как артефакта, на принятие управляющих решений, выявление стадий и путей его развития и влияния.

Рассматриваются адаптер перехода от определения психологических свойств личности (уровня уверенности, пассивности) при влиянии человеческого фактора на принятие решения в состоянии мобилизационной готовности (на основе функции состояния эргатической системы и функции Хевисайда) для совершения успешного завершения управляющего действия в технической системе (самого факта принятия решения); подход анализа временнóй развёртки влияния человеческого фактора на формирование принятия решения (гипотеза) на основе использования эвристических алгоритмов, механизмов роевого интеллекта для описания генезиса и топологии этого явления. Предложен вспомогательный метод для оценки интегрального влияния человеческого фактора с использованием статистических распределений в разрезе рассмотрения культуры безопасности работников для производственных областей в контексте их участия в функционировании эргатических систем.

Проявление человеческого фактора рассматривается как статистический результат (проявление) большого количества отношений и событий индивидуального характера и группового взаимодействия внутри профессиональных групп. Приведены условия и гипотезы для применения статистических распределений. Рассмотрен общий случай использования биномиального распределения на основании гипотезы о статистическом распределении случаев влияния человеческого фактора для перехода от психологической интерпретации этого явления к количественной оценке влияния в разрезе культуры безопасности на основе однофакторного статистического распределения. Указаны случаи и условия применения распределения Пуассона для характеристики влияния человеческого фактора на безопасность технических систем в ходе принятия управленческих решений.

1. Введение

Технические системы (далее — ТС) , и люди (персонал), участвующие в управлении или обслуживании оборудования, формируют эргатические системы (далее — ЭС) , человеко-машинную интеллектуальную среду , . Технологические параметры системы формируют её базовый (исходный) уровень безопасности. Его величина определяется и зависит только от характеристик проекта ТС, технологии, т.е. самой техники. Однако характер эксплуатации устройств и оборудования, осуществляемой людьми, может изменять как уровень безопасности, так и параметры техники, например, интенсивность её эксплуатации, старение и т.п. Влияние людей на ТС, их действия в ЭС будут носить как случайный, спорадический (неосознанный, непреднамеренный) характер, так и могут быть систематическими, планомерными (непреднамеренный саботаж непрофессионала, злоумышленные действия инсайдера (вредителя), намеренные (сознательные) акции диверсантов) , . Прогноз и оценка влияния действий людей на работу ТС определяют экономический и общественный эффект реализации проекта ТС .

Воздействие специалистов и руководителей на безопасность и управление ТС характеризуется введением понятия человеческий фактор (далее — ЧФ) , . Аспекты такого влияния на качественном уровне достаточно широко изучены и описаны, в т.ч. в контексте категории культуры безопасности (далее — КБ), например, для атомной промышленности , , , . Следует отметить, что при применении технологий с ЭС понятие ЧФ претерпело изменения с момента его введения во внимание и рассмотрение. Первично под ЧФ понимали личный фактор, т.е. проведение отбора специалистов по профессионально важным качествам в ходе его проверки (в среде) с использованием несовершенных средств деятельности и неудовлетворительных условий для человека . В настоящее время принято использовать понимание о ЧФ как о совокупности индивидуальных, нестандартных действиях человека в разрезе его взаимодействия в ЭС, т.е. с влиянием свойств человека, машины, действий «человек-машина» и «машина-человек». Минимальное, но важное, участие человека осуществляется при его работе с информацией, информационными технологиями и системами.

Для повреждения простых технических элементов спланировать и реализовать действия по нанесению существенного ущерба проще, чем для комплексных и сложных промышленных объектов. Характер вреда, ущерба от саботажа будет определяться технологической насыщенностью устройств и оборудования , . В силу наличия большого количества факторов, участвующих при формировании явления ЧФ окончательное его рассмотрение можно произвести либо как неслучайное (умышленное) событие, либо как статистическое (случайное). Строя в топологии ЧФ последовательность влияющих характеристик, можно целенаправленно усиливать или ослаблять проявление ЧФ в контексте рабочих условий говорить о проявлении ЧФ у специалиста. На фоне большого количества производственных событий и количества лиц, участвующих в производственном процессе, явление ЧФ для ЭС можно рассмотреть с использованием статистических закономерностей .

Явление ЧФ в контексте влияния на технологию можно проследить в разрезе осуществления действий (выработки решения) для принятия решения (далее — ПР) специалистами и (или) руководителями по профессиональным вопросам при проявлении психологических качеств личности людей. Многие психологические исследования ставят своей целью описание изменения характеристик личности в ходе процедуры ПР, развивают методики определения уровня качеств, определяют пороговые значения для проведения чего-либо или изменения последующих событий в ЭС. Зачастую такие работы не содержат прикладных адаптеров для количественного (цифрового) описания параметров производственной среды, состояния групп (коллективов) работников, использования функций состояния систем. Поэтому, например, у многих представителей авиационного сообщества, понимание ЧФ утратило свои значение и важность для обеспечения безопасности и эффективности полётов . В результате использование исследования ЧФ не имеют должного практического эффекта, поскольку многие не видят значимости и пользы от его применения. Можно констатировать, что для сфер промышленности пока аналоговые исследования психологических качеств индивидуумов в ЭС (определение отдельных характеристик, их изменений) проводятся отдельно или раздельно от математических подходов описания групповых состояний (эвристических алгоритмов, роевых механизмов). Однако уже распространено комплексное описание функционирования как отдельных, так и совокупности ТС, например, в контексте оценки безопасности и управления автономными техническими устройствами , , .

Влияние ЧФ является препятствием при внедрении автоматизации производства, поскольку необходимо предусматривать дополнительные системы безопасности и управления с «защитой от дурака», реализовывать алгоритмы для принятия решения в нестандартных условиях и пр. Это сказывается на удорожании проектов ТС. По данным Международного валютного фонда, в банках 10% отказов оборудования происходит из-за ЧФ, в США ЧФ влияет на результаты 18% процедур обработки и ввода информации, а в мире при работе с информационными системами это составляет до 30% .

Для анализа влияния ЧФ у работника в ходе ПР необходимо рассмотреть возможность связи описания свойств личности с уровнем ЧФ (в зависимости от масштаба у него информационной неопределённости (отсутствия данных для совершения ПР)) в разрезе формирования этого явления для более детальной проработки параметрических и временных зависимостей, априорной оценки ошибок. Для ТС отклонения от требуемых процедурой действий всегда является неисправностью механизма. Контекст рассмотрения ЧФ совсем другой. Поскольку ЧФ представляется проявлением человеческих свойств субъекта, то происхождение и развитие явления в ЭС будет определяться природными, биологическими процессами, т.е. в этом смысле ЧФ — это артефакт, влияющий на безопасность и управление ТС. Таким образом, по своей сути, содержательности (возникновению, проявлению, последствиям) ЧФ является аналогом ошибок машины (неисправностей).

В ЭС работник находится в среде суперпозиции постоянного влияния на его действия как внутренних (биологических, психофизиологических, психических, образовательных и др.), так и внешних (природных, экологических, социоорганизационных и др.) условий, факторов с их характеристиками, изменениями и комбинациями. Это непрерывное всестороннее взаимодействие формирует степень или уровень формирования явления ЧФ, его влияния на ТС в определённый момент времени, когда работник обязан сделать действие от своего имени (сам лично).

Для того чтобы определить, почему возникает ЧФ и как его можно изменить, необходимо выяснить причины возникновения и пути развития этого явления. К настоящему времени для рассмотрения многих природных и биологических процессов уже сформулированы и описаны математические правдоподобные алгоритмы их протекания — эвристические алгоритмы (далее — ЭА) , механизмы роевого интеллекта , , , подходы симуляции работы интеллектуальных систем для ПР . В этом разрезе для различных психологических исследований можно рассмотреть создание аналитического, функционального адаптера для перехода от аналоговой оценки характеристик личности к цифровому описанию явления ЧФ с целевой функцией (вектором) состояния ЭС X(t), т.е. оперировать функциональной зависимостью уровня или степени мобилизационной готовности человека (на основании уровня уверенности или пассивности личности) от изменения во времени внутренних (личности) и внешних (окружающих) свойств и, как следствие, провести оценку наступления времени возможности действовать работнику без влияния ЧФ (при стечении обстоятельств или создании условий для того, когда этим явлением можно пренебречь).

2. О некоторых аспектах генезиса ЧФ

Понятие генезиса (греч. genesis) ЧФ в контексте влияния на безопасность и управление ТС предлагается использовать в разрезе как происхождение, становление и развитие явления (в данном случае — ЧФ), результатом которого является определённое состояние изучаемого объекта и безопасности ТС . Такое понимание соответствует понятийному аппарату в психологической терминологии .

Любое ПР для каждого человека, базирующееся на рациональных причинах, относится к безопасности и в конкретной, простой форме, такой как физическая безопасность, пищевая, размножения до, в широком смысле, комплексного, системного, синтетического, синергетического явления, например, репутация . ПР, в том числе управляющее, это процесс, в котором можно зафиксировать аспекты ЧФ как проявление естественного биологического начала в природе человеческой деятельности, реализуемого в целях обеспечения своей безопасности (личной, в окружающей среде). Основным эффектом или результатом при влиянии ЧФ на функционирование ЭС можно полагать является своевременность управленческого ПР при максимальной информационной определённости , . Это ПР не уменьшает уровень безопасности ТС, т.е. представляет собой оптимальное решение (в разг., сленге — правильное решение).

При рассмотрении вопроса генезиса явления ЧФ можно выделить внутренние (то, что зависит только от самого человека) и внешние (по отношению к личности, т.е. зависит от взаимодействия человека с его окружением) аспекты формирования ЧФ. Для того чтобы сделать анализ и оценку условий, в которых работник произведёт ПР так, что влияние ЧФ будет пренебрежимо мало или им можно пренебречь, необходимо построить последовательность внутренних и внешних факторов формирования ЧФ у специалиста. Начало отсчёта для возникновения эффекта влияния ЧФ на конкретное событие можно считать получение человеком информации (t0=0) о совершении им ПР для каких-нибудь технологических операций ТС. Само ПР — это скачок в изменении состояния системы, новая ступенька, качество в работе, управлении, установление или смена режима работы и т.п. В ходе совершения ПР могут произойти внутренние и (или) внешние преобразования, иногда необратимые. Собственно ПР может быть рассмотрено как переход личности на новую ступеньку познания, понимания, этап в системе, ситуации с системой, осознание своего места в ЭС и т.п. Таким образом, ко времени совершения ПР tПР работник (при условии его соответствия необходимым профессиональным качествам) должен получить все требуемые знания, произвести нужные действия и осуществить рабочие контакты в своей группе (коллективе) , , . Рассматриваемый или предполагаемый специалист сам преобразует свою окружающую среду и создаёт благоприятные условия для наилучшего выполнения ПР. На практике в этот момент времени состояние и свойства ЭС будут являться оптимальными для ПР человеком (t=tПР, X(t)=Xopt). Аспекты, где человек формирует условия без участия окружающих людей и оборудования будут образовывать внутренние элементы среды, а то, что требует взаимодействия с коллегами и различными техническими средствами — внешние элементы среды. Эти аспекты поясним далее в контексте топологии явления влияния ЧФ на ПР.

Возникновение или не возникновение ЧФ при ПР, по сути, можно описать, используя функцию Хевисайда, исходя из рассмотрения изменения уровня определённых (научноустановленных, выбранных в качестве критериев изменения состояния ЭС и (или) человека в ней) характеристик личности, присущих ей и соответствующих конкретному производственному состоянию , например, степени уверенности , , , или пассивности специалиста. ЧФ не возникает при наступлении у такого свойства (критерия) оптимальной степени (например, в отн.ед., когда X(t)≥Xopt→χ=1, т.е. для уверенности это её увеличение, для пассивности — её уменьшение). Различные последовательные изменения параметров состояния ЭС определяют другие, последующие итерации (шаги изменения) среды, в которой (в ходе времени протекания изменений) формируются мотивация человека и его характеристики для безошибочного ПР.

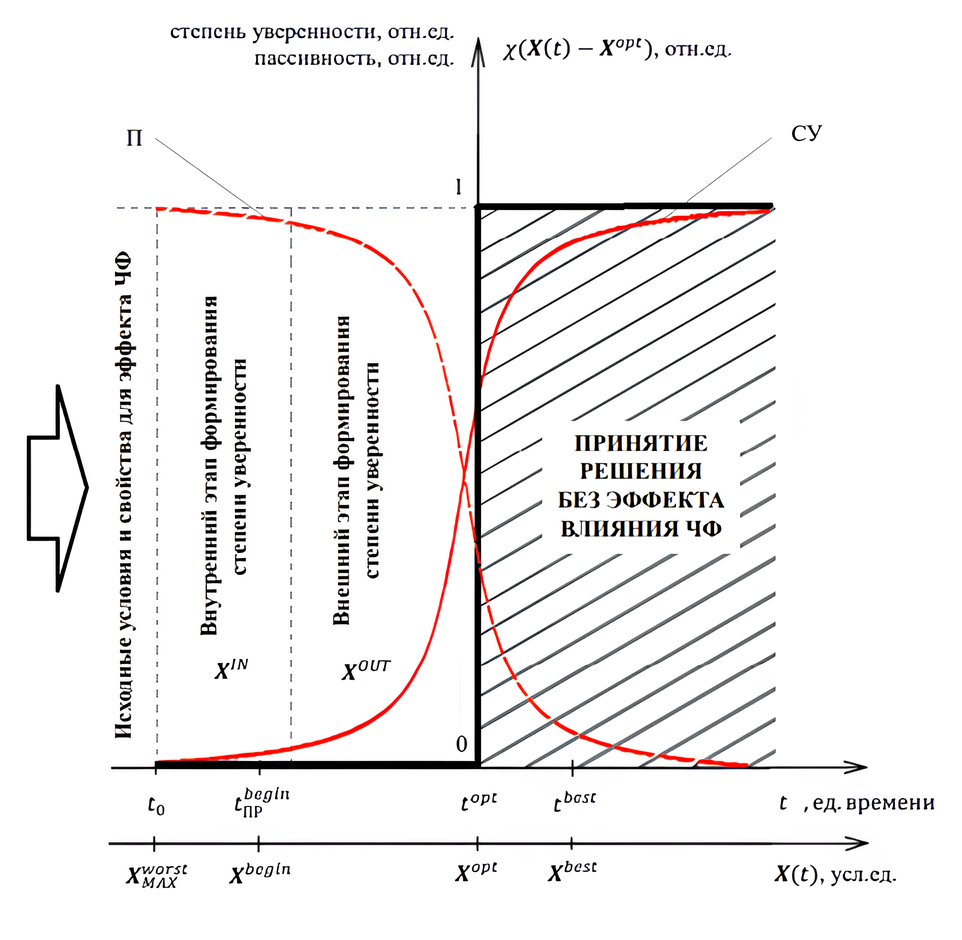

Введём следующие обозначения для описания и рассмотрения в контексте такого рассмотрения задачи о генезисе ЧФ для определения момента времени (topt=tПР), когда ЧФ не наступает (когда все отношения в ЭС оптимизированы и нет информационной неопределённости для ПР) для конкретного ПР (со сложившимися индивидуальными, организационными и окружающими условиями) и поясним этот подход на рисунке:

X=X(t)={x1,x2,…,} — вектор варьируемых параметров x1,x2,…,

, которые могут изменяться в течение времени развития явления ЧФ, например, таких как количество связей (контактов) с коллегами в коллективе, количество освоенных производственных операций или сформированных значимых умений или навыков, количество изученных производственных протоколов для технологий или функционирования ТС, орудий труда, частота рабочих контактов, действий или операций и другие профессионально значимые критерии оценки специалиста и т.п., где

— размерность вектора (количество рассматриваемых варьируемых параметров ЭС);

t — время наблюдения, формирования (фиксирования) состояния ЭС, т.е. от начала накопления человеком значимых свойств для повышения своей степени уверенности (от t0=0), с целью, в дальнейшем, совершения в профессиональной деятельности конкретного ПР (для частного практического случая), при рассмотрении вектора состояния ЭС X(t) с варьируемыми параметрами, которые определяют степень уверенности личности для осуществления мотивированного важного профессионального действия (ПР);

χ(X(t)–Xopt) — функция Хевисайда, χ(X(t)–Xopt)=.

Рисунок 1 - Схематичная топология формирования ПР с учётом эффекта влияния ЧФ:

СУ – степень уверенности; П – пассивность

В качестве психологических свойств личности, влияющих на ПР, в ряде работ были исследованы переходы состояний индивидуума от неуверенности к уверенности (в информационном поле данных), получены значения степени уверенности , , для такой трансформации (критерии), и тоже было проведено для пассивности личности. Так, оптимальная (максимальная) для ПР степень уверенности (порог) находится в диапазоне 58,5–75% (средний показатель — 67%), а оптимальная (минимальная) для ПР степень пассивности (порог) – 33%. На этом рубеже происходит удержание цели действия и человек характеризуется мобилизационной готовностью к требуемому действию (активизацией своей психомоторики, саморазвития, способностей на достижение высокого результата в деятельности и т.п.) . Поскольку на практике не требуется 100-процентная уверенность в успехе для ПР, то можно полагать, что при переходе через порог (критерий) влиянием ЧФ можно пренебречь (когда χ=1). В целом можно сделать вывод, что при выборе решения (т.е. для ПР) в этом диапазоне степени уверенности, действие человека будет успешным и ЧФ не наступает. Для Xbest≥Xopt будет χ=1 и явление ЧФ всегда можно не учитывать в t=tbest.

ПР в диапазоне tПР<topt следует всегда полагать будет иметь, в той или иной мере, влияние ЧФ, которым нельзя пренебречь. Здесь функция состояния ЭС будет не оптимизирована X(t)<Xopt→χ=0 (чем более не оптимизирована (в усл.ед.)), тем сильнее эффект ЧФ, бóльшая неопределённость в информации и последующих действиях специалиста, высокий риск неправильного ПР). Любое ПР в диапазоне tПР≥topt можно считать будет иметь пренебрежимо малое влияние ЧФ и χ=1. Хотя здесь X(t) достигнет оптимального значения Xopt, следует отметить, что на практике могут быть задачи, когда оптимум является экстремумом (максимумом) функции состояния ЭС. Такое возможно, если поступление информации к специалисту или количество, либо частота его контактов в рабочей группе (коллективе) будут повышаться, что приведёт к усложнению условий для ПР, увеличению информационной неопределённости. Это связано с увеличением количества возможных исходов (вариаций параметров, режимов, условий) при работе с ТС, многие из которых могут не соответствовать используемой технологии или процедуре и т.п. В такой ситуации может происходить дезорганизация мотивации из-за недостатка или избытка информации, недостатка анализа или переоценка целеполагания, самосознания (уровень уверенности снизится, станет меньше порогового значения).

Состояние системы (момент ПР, t=tПР) Xopt также достигается в ходе повторения итерационного процесса (продолжения поступления или изменения информации) для ЭА (шагов изменения рабочей среды ЭС), изменения параметров ЭС от начала и в течение времени накопления человеком значимых свойств для повышения пороговой степени уверенности или понижения пассивности (t<tПР). Для комплексной рабочей ситуации может быть несколько последовательных событий с ПР с частными функциями Хевисайда от χ1 до χj, которые следует рассмотреть отдельно друг от друга, а результат общего ПР (итогового) получить их перемножением как для последовательных событий: χ=χ1×…×χj (т.е. должно быть χ=1, чтобы реализовалась вся цепочка ПР, а если хотя бы один χj=0, то полный χ=0), а tПР необходимо определить по величине максимального времени оптимизации среди компонент, влияющих на ПР, определяющих ЧФ. Для многокомпонентной оптимизации, ПР будет успешным (по итогам — без влияния ЧФ) только тогда, когда все действия в рамках алгоритмов с влияющими характеристиками будут оптимизированы χj=1 (вне зависимости от диапазона протекания времени действий (алгоритмов) их влияния на изменение состояния ЭС).

3. О некоторых вопросах топологии ЧФ и ПР в разрезе задач обеспечения безопасности и управления ТС

Влияние ЧФ на ПР происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени, когда человек изменяет свои внутренние характеристики личности и окружающие условия для благоприятного управляющего решения (исхода). В ходе этого времени происходит оптимизация функции X(t) и протекают разнообразные процессы взаимодействия в среде работника (внутри его самого и с окружающими объектами), т.е. явление ЧФ имеет непрерывную топологию влияния, воздействия на ТС (от зарождения, причин и мотивов ПР, до реализации самого ПР). В разрезе единичного, конкретного случая ПР, необходимо рассматривать уверенность и другие психологические свойства личности, в течение времени постановки и решения профессиональной задачи, в ходе которой может проявиться ЧФ, на фоне многих качеств личности, формирующихся с детства.

Отдельные элементы топологии (непрерывного развития и рассмотрения проявления) можно проследить по результатам анализа разных психологических исследований, если выделить в них детальные описания явления ПР , , , . Это позволяет выявить глубинные причины и основы, которые будут иметь аналогии для рассмотрения в биологических, социальных и технических системах , . ПР характеризуется динамичностью происходящих сопутствующих процессов и явлений, наличием слабоизученных новых задач, многоаспектностью ситуации, неполнотой и неопределённостью данных , . Часто рассматривается ситуация, когда специалист (работник или менеджер) находится в центре социальной группы, а все явления происходят вокруг его. Это всегда способствует усложнению анализа из-за многообразия индивидуальных особенностей личностей в обществе и акцентирования внимания на их волевые способности к выбору (разрешение дилемм «буду-не буду», «хочу- не хочу» и т.п.). Однако упростить изучение ПР можно, если представить личность частью биологических и (или) социальных систем, например, коллектива по эксплуатации ТС, где она должна выполнить определённые задачи и роли (например, профессиональные) для отработки функциональных, социальных и групповых взаимодействий, т.е. с точки зрения математики и кибернетики — роевых алгоритмов. Здесь ПР встраивается в описание существующих ТС на определённом этапе как свойство системы, одна из её характеристик (т.е. система развивается и в ней должен произойти скачок её состояния и т.д.).

Различные аспекты ПР подробно рассматриваются в работах по психологической тематике , , , . Главной характеристикой ПР, узловым моментом этого действия является то, что субъект стоит перед неопределённостью в задаче выбора среди некоторого количества альтернатив или возможностей, находится в условиях риска , , . На свойства ситуации с ПР влияют различные факторы и связи, между которыми установлены качественные корреляции и зависимости показателей. В работе описан подробно предмет такого исследования, указаны аспекты, от которых необходимо абстрагироваться для продвижения вопросов модельного понимания явления.

Можно считать, что отставание психологических исследований от математического обеспечения ПР и оценки ЧФ происходит по причине комплексного, синтетического рассмотрения интеллектуальных механизмов для этого (т.е. это методологическое основание, когда обнаруживается много взаимозависящих факторов и параметров) , . Авторы в своей работе рассматривают ПР не с позиций психологической сущности, а на уровне сопоставления влияющих факторов среды, чтобы приблизиться к «исчисляемой математически объективной вероятности выбора».

Для топологии ЧФ целостную структуру личности в контексте понимания процесса ПР, формирование явления ЧФ можно рассматривать как непрерывность протекающих событий. Постоянная ориентация личности в окружающей ситуации (при выборе решения) и извлечение полезной для обеспечения безопасности информации представляют собой реализацию природных (поисковых) алгоритмов. Их протекание может быть предположительно описано ЭА для соответствующего роевого (группового, коллективного) поведения при конкретных психологических и социальных условиях , . Следует считать, что объём действий, количество шагов (фактических циклов, итераций для роевого алгоритма) при ПР, определяется уровнем притязаний субъекта, его индивидуальным пониманием свойств среды, соотношением проявления эмоций, интеллекта и воли . С каждым циклом оптимизация состояния ЭС для ПР будет улучшаться (ближе к оптимальному состоянию) и вероятность ПР без ЧФ повышается.

В работе делается вывод, что в ходе ПР проявление свободы интеллектуального выбора осуществляется через способность добиваться оптимальных результатов в среде со множеством внутренних черт (факторов), ориентироваться во внешней ситуации, извлекать информацию (базовые данные), делать анализ своего состояния и, как следствие из всего этого, умение действовать в соответствии с оценкой последствий, а не вопреки ей. Авторы этой работы приводят систему внутренних и внешних признаков, которые можно транспонировать в признаки X(t), и которые меняются при оптимизации в ходе ПР и при проявления ЧФ (см. рисунок).

По мнению социолога Т.Парсонса , человек для ПР согласовывает свои действия с «нормой», т.е. стремится определить своё положение в среде, «норма» — это описание конкретного хода действия. Таким образом, стремление к «норме» в ходе ПР (оптимизация), при проявлении ЧФ может предположительно ассоциироваться с действиями человека согласно ЭА, подходящим к реальной ситуации, т.е. в разрезе природных биологических роевых (групповых) связей в профессиональной группе (как их рудиментарное проявление).

В работе уделяется внимание многогранности психологического описания технологии ПР (структура, механизмы, закономерности, характеристики). Отмечается, что существующая многосторонность является причиной прикладной неоконченности разными учёными исследований в этой области. При ПР условия и время обработки и анализа информации ограничены. Человек часто находится в состоянии, когда присутствуют высокая неопределенность данных (информации), есть наличие многих трудносопоставимых критериев и неявных альтернатив, жесткий дефицит времени, высокая ответственность и др. . В ходе ПР специалист проводит сравнение текущих свойств и связей в рамках предполагаемых алгоритмов, для которых он уже знает успешные исходы, оценивает риск своего решения, т.е. оптимизирует и работает по биологическому ЭА, рационалистической (природной) процедуре решения. Ассоциацию с определённым эволюционным, генетическим, роевым (групповым) поведением можно провести, например, с учётом того, что в ПР присутствует ритуальность — методология, теории, школа, схемы . Информационный и временнóй дефицит для ПР формирует информационную неопределённость (т.е. недостаточность связей и контактов, взаимодействий по получению сведений об окружающей среде в рое (группе)). Неопределённость может возникнуть и в результате избыточности информации. Вектор состояния ЭС (специалиста в ЭС), X(t) перейдёт (при оптимизации) равновесное состояние в динамичном ЭА, когда организационным фактором системы является не постоянная, а высокая внутренняя или внешняя изменчивость.

В исследовании отмечается, что в ситуации неопределённости ПР на поведение личности в группе влияют свойства группы и особенности (тип) личности. Это может быть использовано при прогнозировании успешности ПР. Для этого необходимо сопоставить один или несколько выявленных для описания ЭА роевого (группового) поведения с типами, свойствами и характеристиками ситуации (предварительно требуется подготовить данные для последующего анализа, включая проведение типизации и описания свойств и характеристик ситуаций), в которой личность может быть рассмотрена как часть группы. Авторы этой работы указывают, что для поиска и изучения ассоциативных связей личности и группы требуются более глубокие исследования.

Для моделирования явления ПР и ЧФ необходимо количественно охарактеризовать, проанализировать, провести оценку, как состояние личности будет изменяться и переходить от одного состояния к другому, согласно с параметрами вектора X(t), которые будут входить в состав аналитических зависимостей. Предлагаемая временнáя развёртка связей в функции уровней ПР и ЧФ определяется и зависит от параметров психологического состояния, например, от изменения степени уверенности и пассивности индивидуума (см. рисунок). Состоянию перехода предшествует, в зависимости от начальных условий, динамика характеристик при внутреннем (индивидуальном, внутри личности) и внешнем (групповом, при взаимодействии личности в группе) их изменении. Скачкообразный переход может быть описан функцией Хевисайда для любого момента времени при достижении степени уверенности — пассивности пороговых значений: χ=0→χ=1.

До самого перехода (к моменту ПР) должна произойти оптимизация X(t) (в контексте изменения психологических свойств и информационной неопределённости), что можно понимать как завершение различных действий, работ, процессов и алгоритмов, в которых участвует работник. Все внутренние и внешние активности (изменения свойств и осуществление действий, соответствующих характеристикам, о которых говорилось ранее) можно рассмотреть с точки зрения протекания ЭА и описать состояние подходящими индивидуальному и коллективному состоянию роевыми алгоритмами . Некоторые аналогии и примеры могут быть правдоподобно использованы в ходе количественного изучения оптимизации X(t) , , для чего необходимо произвести поиск и подбор подходящих функций состояния ЭС (зависимостей, которые рассматривает аналитик).

Под роевым интеллектом (англ. swarm intelligence) в научной литературе понимается коллективное поведение децентрализованной, самоорганизующейся системы, роевые алгоритмы используются для описания разных его состояний, а также для прикладных вопросов — описания работы интеллектуальных систем ПР , , . Многим концептуальным элементам (категориям, понятиям, эвристическим коэффициентам) здесь можно произвести сопоставление и описание по вопросам обеспечения безопасности и управления ТС (см. табл.).

Таблица 1 - Соотнесение некоторых понятий в описании роевых алгоритмов с вопросами безопасности и управления ТС

Понятия в роевых алгоритмах | Вопросы безопасности и управления ТС |

Взаимодействие | Отношения и контакты (рабочие, интеллектуальные, профессиональные, руководящие, технологические и пр.), операции и иные действия и.т.п. |

Стигмергия | Направление, целеуказание, поручение, назидание, напутствие и т.п. |

Феромоны | Заинтересованность, финансовое и материальное стимулирование, вознаграждение (заработная плата, деньги, иные объекты стимулирования и т.п.), чёткие инструкции и целеуказания и др. |

Точки стигмергии, пути феромонов | Точный путь, ориентиры в работе и деятельности (точки, пики и т.п.) высокого профессионализма сотрудников, образцы поведения, наилучшие примеры среди коллег (работников или руководителей) и др.; при плохом кадровом подборе специалистов, в атмосфере не до конца формализованной оптимизации работы (в отсутствии ясных точек стигмергии или путей феромонов) движения работника к требуемому пику (уровню) профессионализма приходят индивидуально или через влияние неформальных лидеров, трудовых авторитетов (т.е. агентов, их пример следует рассматривать как мультиагентное управление в группе) |

Помимо времени протекания оптимизации, функция состояния ЭС X(t) рассматривается с параметрами взаимодействия: количеством и (или) частотой событий (взаимодействий, контактов, операций, действий и т.п.), изменением внутренних и (или) внешних параметров оптимизации роя (группы, коллектива) и др.. Этим характеристикам необходимо подобрать правдоподобные и подходящие параметры в теории описания роевых алгоритмов. Так, например, в разрезе применения метода роя частиц наилучшему положению в пространстве можно сопоставить увеличение опыта и (или) ошибок специалиста; для муравьиного алгоритма — феромонным следам маршрутов муравьёв можно сопоставить траекторию достижения наилучшего профессионализма, когда в коллективе обозначены лучшие трудовые пути; в алгоритме пчелиной колонии — локальному поиску и отказу от истощённых (не актуальных, не используемых и пр.) источников можно сопоставить подсказки профессиональных авторитетов об истощении рабочих ресурсов и средств, изменении рабочих процедур и т.п.; для алгоритма серых волков — иерархии волков можно сопоставить строго регламентированную деятельность, отсутствие индивидуальности в коллективе и др.

И наоборот, описанию индивидуальных и групповых свойств, а также взаимодействий индивид-индивид и индивид-группа можно рассмотреть адекватную корреляцию, сопоставление подходящих роевых алгоритмов для характеристики групповых свойств (по сути протекания взаимодействий и изменений). Например, доверие к кураторам и наставникам можно соотносить с применением алгоритма пчелиной колонии, муравьиного алгоритма; отсутствию доверия – алгоритм серых волков; работе с авторитетами, притяжение к ним — алгоритм светлячков; отрицательному опыту — алгоритм иммунной системы; пассивным коммуникациям и действиям работника — алгоритм гравитационного поиска, капли, реки; неуверенности и недоверию — диффузионный поиск; наличию малых групп — многороевую оптимизацию; саботажу — алгоритм кукушки и т.д.

4. Некоторые вопросы статистической оценки влияния ЧФ на безопасность или управление ТС

При рассмотрении множественных и многократных действий людей в ходе эксплуатации техники квалификация специалистов, организационные предписания и инструкции будут определять системное (предсказуемое) изменение уровня безопасности или его неизменность, в контексте поддержания приемлемого уровня. Вовлечение в эксплуатацию людей разной квалификации, характеристик и психофизиологического состояния будет определять случайное изменение уровня безопасности ТС, которое нельзя заранее предвидеть из-за спорадического количества межличностных (в группе) связей и сопутствующих факторов. Однако если многократно проводить наблюдения за действиями людей при одних и тех же, насколько это возможно, при неизменных или стабильных условиях, будет видно, что совокупность исходов таких действий будет подчиняться определённым закономерностям , , . Отклонения действий людей от алгоритмов производственных процедур будут случайными для профессионалов или могут быть систематическим для недостаточно подготовленных специалистов. Полный набор всех возможных отклонений будет формировать генеральную совокупность возможностей влияния ЧФ. Для упрощения проведения оценки целесообразно не использовать многокомпонентные зависимости, ясно и чётко формулировать задачу анализа , .

Можно использовать две подходящие концепции рассмотрения учёта случаев ЧФ:

1) сколько имеется участников производственного процесса, столько будет и влияющих факторов;

2) сколько имеется элементарных технологических действий или операций, столько будет возможностей влияния ЧФ при их выполнении.

Для простых операций действия человека будут казаться предсказуемыми, но его действия в группе, коллективе будут зависеть и от других людей (от взаимодействий). Действия руководителя группы при принятии решения в коллективе при отсутствии ясного целеполагания может даже предположительно иметь сходство с закономерностями ориентации броуновской частицы при воздействии на неё частиц среды. Возникновение явления влияния ЧФ можно рассмотреть как от действия на ТС одного человека, так и от действия однородной группы лиц определённой численности (когорты или статистической когорты, т.е. группы лиц, которая выполняет определённое действие в заданный или рассматриваемый период времени, либо изучается наблюдателем по аналогии с другими областями, например, в маркетинге , , ).

ЧФ, уровень подготовки и образования персонала, производственные и контрольные факторы «размывают» базовый уровень безопасности ±Δ, где

–уровень безопасности без ЧФ, т.е. базовый уровень (аналогия истинного среднего значения), чем больше факторов и возможностей влияния ЧФ, тем больше Δ–предположительное отклонение (разброс). Чем выше уровень безопасности, тем должна быть выше квалификация и профессионализм персонала, т.е. меньше статистический разброс, влияние ЧФ , . Такое состояние должно достигаться для опасных устройств и производств за счёт повышения организационной КБ для поддержания высокого уровня индивидуальной КБ. Количество персонала, вовлечённое в эксплуатацию, определяет статистический разброс величины базового уровня безопасности. Для опасных устройств этот разброс должен быть меньше, чем для менее опасных.

Пусть некоторое производственное событие с ТС в соответствии с выбранной концепцией рассмотрения (т.е. это либо ошибка одного человека (или группы), либо неправильно выполненная операция) может иметь только два исхода: благоприятный (без ошибки по причине ЧФ) и неблагоприятный (с ошибкой по причине ЧФ). Пусть вероятность первого равна Ψ, тогда вероятность второго равна (1–Ψ). Если событие происходит N раз (N — полное количество рассматриваемых событий, операций, действий и т.п.), то вероятность p(x) того, что благоприятный исход повторится х раз, а неблагоприятный (N–x) раз, равна произведению числа способов, которыми можно выбрать x из N, на вероятность того, что сначала х раз подряд повторится благоприятный исход, а затем (N–x) — неблагоприятный. Следовательно, вероятность х благоприятных исходов .

Эта функция представляет собой биномиальное распределение, которое полностью характеризуется двумя параметрами: Ψ и N. Величина Ψ полностью характеризуется профессиональными качествами или индикаторами, которые включают в себя ряд параметров: психологические, биологические, возрастные, половые, образования, опыта, навыков и умений и т.п., и может быть количественно рассчитана на основании наличия части параметров из общего их перечня. Разработаны перечни таких индикаторов и методология для их определения в ходе анкетирования, опроса или любого другого исследования , , , . Для постановки задачи по оценке ЧФ можно достоверно определить именно величину Ψ, а не (1–Ψ), поскольку отсутствие или наличие многих профессиональных черт у специалистов может быть неочевидно, а величина (1–Ψ) определяется методом исключения и не может быть полностью проверена при нормальных рабочих условиях.

Биномиальный закон распределения вероятностей описывает процесс с ограниченным числом событий N, из которых производятся статистические выборки. Полученное распределение имеет смысл применять, если N невелико. В противном случае требуемое распределение может быть получено в виде распределения Пуассона.

Одной из задач управления уровнем безопасности будет скомпенсировать или уравновесить действия необученных сотрудников организационными мерами, которые будут приводить к системному улучшению (повышению) уровня безопасности. Квалифицированный персонал даёт результат деятельности с меньшим количеством ошибок и меньшим математическим разбросом базовой проектной безопасности. Менее квалифицированный персонал делает больше ошибок, что приводит к большему разбросу базового уровня безопасности .

Уровень безопасности в технологической системе, где участвуют люди, может быть оценен лишь с некоторой, не равной нулю, ошибкой. Существование флуктуаций уровня безопасности показывает то, что влияние ЧФ должно быть подвергнуто статистической оценке для определения средних значений, указания интервалов и диапазонов, в которых можно провести оценку уровня безопасности в соответствии с выбранными гипотезами рассмотрения. Знание закона распределения значения уровня безопасности позволит получить статистические оценки достоверности результата, проверить априорные предположения о связи между рассматриваемыми величинами и др. При рассмотрении свойств распределений случайных величин полагаем, что они в разрезе математической статистики могут быть нормированы.

Распределение Пуассона описывает случайные процессы, в которых вероятность появления события (с ЧФ) мала по величине и постоянна. При этом справедливы следующие условия и гипотезы для методологии количественной оценки влияния ЧФ на безопасность производств, технологий и ТС:

1. Вероятность возникновения ЧФ в любой момент времени функционирования рассматриваемого технологического процесса одинакова для любого работника или в группе вовлечённого в деятельность персонала (все работники с одинаковым профессионализмом, коллектив однороден).

2. Проявление ЧФ одного работника не влияет на проявление ЧФ других работников в любой момент времени функционирования рассматриваемого технологического процесса (работники независимы).

3. Вероятность наблюдения проявления ЧФ в любой момент времени функционирования рассматриваемого технологического процесса одна и та же для всех периодов функционирования рассматриваемого технологического процесса (время наблюдения проявлений ЧФ много больше времени, за которое работник может ошибиться).

4. Количество работников и время наблюдения проявления ЧФ работника достаточно велики (существенны только статистические величины).

Вероятность возникновения одного ЧФ за малый промежуток времени возрастает пропорционально длительности этого интервала. При любом конечном количестве в коллективе вовлечённых работников один случай ЧФ возникает при времени наблюдения Δt→0. Всегда существует некоторый минимально возможный интервал времени Δt, за который вероятность наблюдать два ЧФ много меньше, чем вероятность наблюдать одно ЧФ за этот же интервал.

Для завершения проведения оценки уровня безопасности, выработки рекомендаций необходимо учесть то, что можно полагать, что при уменьшении влияния ЧФ или исключения причин этого влияния (им можно пренебречь), нанесённый вред будет незначительным (или считать ничтожным) только тогда, когда ТС была бы технически и схематически не сложной для управления и контроля или имела «противовесы» недостаткам (предприняты для этого меры компенсации). В остальных случаях, влияние ЧФ можно лишь уменьшить, но не игнорировать или исключить его полностью. Дублирование систем безопасности и контроля позволяет обладать свойством самозащищённости. В этом случае ТС будет устойчивой к воздействиям ЧФ.

5. Заключение

Технократические рассмотрение и подходы для количественной оценки влияния ЧФ на безопасность и управление производства целесообразно развивать, в том числе, проводя обоснованные аналогии с подходящими аналитическими методологиями из различных областей науки, как это рассматривается в концепции сэйфеометрики в отношении оценки ЧФ в производственных случаях со статистической закономерностью, а также для однородных по характеристикам групп (когорт) , , , . В разрезе вопросов КБ когортный анализ, как и в маркетинге, позволяет определить изменения для групп специалистов, выявляя тренды, и прогнозировать тенденции изменения состояния систем. Такие исследования, рассмотрения влияния ЧФ в различном спектре условий позволяют вырабатывать оптимальные управленческие стратегии, улучшать профессиональный опыт, выявить особенности в состоянии когорт в зависимости от разных производственных факторов (индивидуальных, коллективных, функциональных и др.). Однако среди трудностей статистического анализа следует отметить необходимость достаточного количества данных, построения правдоподобных интерпретаций, поиска адекватных связей и сопоставление их с факторами, невозможность учёта большого числа внешних условий, возможности применения подходов BIG DATA из-за множественных или конкретных целей и задач исследования. Тем не менее когортный анализ влияния ЧФ на безопасность и управление ЭС позволяет получать оценочные метрики , , , которые можно использовать для DATA MINING совместно с кластерным анализом безопасности ТС .

Говоря об имеющихся в литературе обобщениях по вопросу генезиса ПР, можно выделить подходы, показывающие случайный характер выбора человеком своей позиции как индивидуальном, волевом явлении, а также рассмотрения с выявлением возможных закономерностей и связей со свойствами окружающей его обстановки , , , . Однако целью научных работ является выявление и описание природных закономерностей и процессов, векторов состояния ЭС X(t). Этот подход позволяет осуществлять дальнейшее прикладное внедрение научных обнаружений в практическую деятельность человека, обеспечение безопасности и управления используемых им ТС , , , .

Формирование у специалиста явления ЧФ (топология) носит персонифицированный характер. Проявление ЧФ зависит от биосоциальных условий функционирования. Обстоятельства такого персонифицированного свойства не могут быть в точности воспроизведены и алгоритмизированы, повторены. Персонифицированные характеристики опираются на изменчивость характеристик человека как биологического субъекта. Внешние обстоятельства опираются на коллективную и индивидуальную память окружающих специалистов, их биологическую приспосабливаемость и адаптацию, интеллектуальные способности. ЧФ неизбежен, если не завершится внутренняя (на индивидуальном уровне) и (или) внешняя (на групповом уровне) адаптация к профессиональной деятельности , , т.е. пока не оптимизирована функция X(t). Применение ЭА, алгоритмов роевого интеллекта для определения времени оптимизации в ЭС способствует пониманию механизмов минимизации последствий от действий ЧФ на ТС.